政策背景与战略意义

双碳目标下的迫切需求

当前,我国已进入实现碳达峰目标、加紧经济社会发展全面绿色转型的关键期。工业园区作为我国经济发展的重要载体,承载了全国80%的工业企业,贡献了50%以上的工业总产值,同时也产生了约31%的碳排放量。在全球气候变化挑战日益严峻的背景下,园区的低碳化零碳化转型已成为实现"双碳"目标的关键环节。

全球竞争新赛道的战略布局。随着全球碳关税壁垒的加速形成和气候变化对贸易的深远影响,零碳园区建设已成为国际竞争的新赛道。德国柏林欧瑞府零碳科技园、丹麦卡伦堡工业园区等国际先进案例表明,零碳园区不仅是应对气候变化的有效手段,更是提升产业竞争力、重塑全球供应链的重要工具。

政策创新的重大突破

此次政策的发布具有多重突破性意义。首先是概念的明确化,政策首次在国家层面明确了零碳园区的建设标准和实施路径,为各地区和园区提供了清晰的指导方向。其次是体系的完整性,从基本条件、申报程序、指标体系到核算方法,构建了完整的政策框架。最后是机制的创新性,通过多部门协调、多主体参与、多渠道支持的方式,形成了系统性的推进机制。

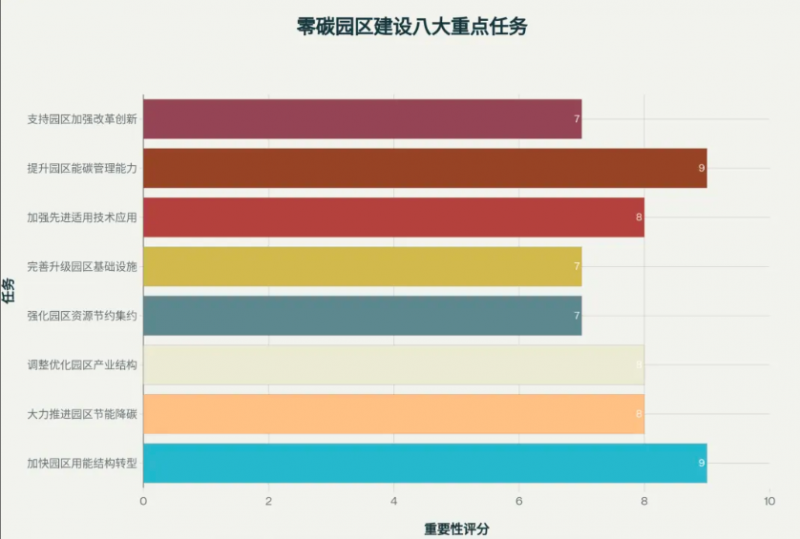

八大重点任务的深度解析

政策明确了零碳园区建设的八大重点任务,形成了涵盖能源、产业、技术、管理等多维度的综合建设体系。

八大重点任务的深度解析

政策明确了零碳园区建设的八大重点任务,形成了涵盖能源、产业、技术、管理等多维度的综合建设体系。

能源结构转型:构建清洁能源新体系

加快园区用能结构转型被列为首要任务,体现了能源转型在零碳园区建设中的核心地位。政策提出了多元化的清洁能源发展路径:一是可再生能源规模化应用,加强园区及周边风电、光伏等资源开发利用;二是储能系统科学配置,通过储能技术解决新能源间歇性问题;三是绿电直供模式创新,发展绿电直连、新能源就近接入等直接供应模式;四是氢电耦合开发,探索氢能在园区能源体系中的应用。

这一转型不仅是技术层面的升级,更是能源供给侧结构性改革的深化。通过构建以可再生能源为主体的新型电力系统,园区将从传统的能源消费者转变为绿色能源的生产者和消费者,实现能源自给自足甚至对外输出。

节能降碳:精细化管理的全面推进

节能降碳作为零碳园区建设的基础工作,政策强调了制度建设与技术改造并重的方针。建立用能和碳排放管理制度,为园区提供了规范化的管理框架;推进企业能效碳效诊断评估,通过科学评估发现节能潜力;淘汰落后产能、工艺、设备,从源头减少能源消耗和碳排放。

政策特别提出了"极致能效工厂"和"零碳工厂"的概念,这代表了工业节能降碳的最高标准。通过对标国际先进水平,推动企业在生产工艺、设备技术、管理模式等方面实现全方位升级。

产业结构优化:高质量发展的内在要求

产业结构调整是零碳园区建设的核心驱动力。政策提出的"以绿制绿"模式具有重要的创新意义,即以绿色能源制造绿色产品,形成从能源到产品的全链条绿色化。这一模式不仅降低了产品的碳足迹,也提升了产品在国际市场的竞争力。

对于高载能产业,政策采取了疏导结合的策略,支持其向资源可支撑、能源有保障、环境有容量的园区转移集聚,通过集约化发展和技术升级实现深度降碳。

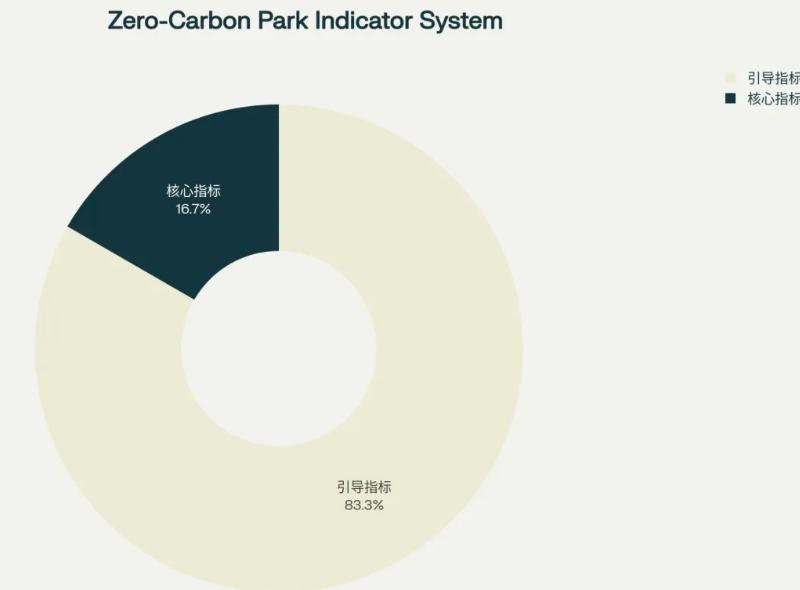

指标体系与评估机制的科学构建

零碳园区建设指标体系是政策实施的重要基础,体现了科学性、可操作性和引导性的统一。

核心指标的严格要求

政策设置了单位能耗碳排放作为唯一的核心指标,这是园区验收评估的首要条件。根据园区年综合能源消费量的不同,分别设定了≤0.2吨/吨标准煤(20~100万吨标准煤)和≤0.3吨/吨标准煤(≥100万吨标准煤)的严格标准。这一指标的设置充分考虑了园区规模效应和实际可操作性,既确保了减碳效果,又兼顾了不同规模园区的差异化需求。

引导指标的全面覆盖

五项引导指标涵盖了能源、资源、环境等多个维度,形成了完整的评价体系。清洁能源消费占比≥90%的要求体现了对可再生能源应用的高标准;工业固体废弃物综合利用率≥80%和工业用水重复利用率≥80%体现了循环经济理念;余热/余冷/余压综合利用率≥50%强调了能源梯级利用的重要性。