01.

电碳协同

电力市场和碳市场在减排目标上具有一致性,从不同方面体现环境价值属性,共同推动能源电力低碳转型。电力市场通过可再生能源配额制、绿证等政策机制体现可再生能源的环境价值属性,利用市场机制促进可再生能源消纳利用。碳市场将碳排放转化为控排企业内部经营成本,导致火电度电成本增加,进而提高可再生能源竞争优势。

碳交易是利用市场机制控制和减少温室气体排放的重要政策工具,主要功能为碳排放控制和碳排放定价。在电力市场化条件下,碳价能够向电价传导,电价也会反向影响碳价。方面,碳价会增加火电企业成本,体现到电力市场报价中影响出清结果,进而影响交易价格。另一方面,电力市场供需情况和价格变化会影响火电发电量,电量增减影响碳配额购买需求,进而影响碳价水平。

未来,随着各类用户侧逐步纳入碳市场,辅助服务费用逐步向终端传导,将有利于电碳市场系统成本进一步优化,促进电碳市场协调发展,通过电碳市场联动,既促进新能源消纳,又引导火电向灵活调节资源转变,形成良性循环。

02.

电热协同

目前供热系统仍以化石燃料作为主要能源消耗主体,所以供热系统存在一次能源消耗量大、碳排放成本高等缺点。由于输热的延时性,网、荷侧均具有一定的热惯性。,且具有储热成本低的优点。从负荷侧看,热网存在固有的质热传输延迟、蓄热等特性,是电力系统的潜在灵活性资源。在电力负荷高峰期,通过余热发电设备,热网可以为电网提供支撑;在电力负荷低谷期,通过电热泵设备,热网可以为电网消纳过剩电能,电热协同利于“削峰填谷”。从能源侧看,电力系统的光伏、风电等可再生能源发电具有波动性的特点,通过合理的电热协同调度运行方式可实现电、热系统的稳定运行与波动平抑。

大力发展“电热协同,跨网互济”,利用电能与热能之间性质互补的特点,实现能量的多级利用,提高能源利用率,同时也增强系统运行的安全性和灵活性,提高电气化水平,降低碳排放,进而带动发展绿色经济。制定电热协同战略规划与整体解决建设运营模式,有助于打造清洁低碳、安全高效的电热协同,

面向区域清洁供能的电热协同系统是未来能源发展的趋势。以低品位热源+热泵的供热渝送到用户端,在用户端配置热泵,利用低品位热源方式为例,将各类低温热源进行汇集,制热,根据用户实时取暖需求产生相应的温度与热量的热力,满足用户供热需求。其中,供氐温热源热产出量下降的情况下,可通过增加电热泵热量可以通过调节热泵的功率实现,在的功率维持终端的供热量。

面向区域清洁供能的电热协同系统是未来能源发展的趋势。以低品位热源+热泵的供热渝送到用户端,在用户端配置热泵,利用低品位热源方式为例,将各类低温热源进行汇集,制热,根据用户实时取暖需求产生相应的温度与热量的热力,满足用户供热需求。其中,供氐温热源热产出量下降的情况下,可通过增加电热泵热量可以通过调节热泵的功率实现,在的功率维持终端的供热量。

03

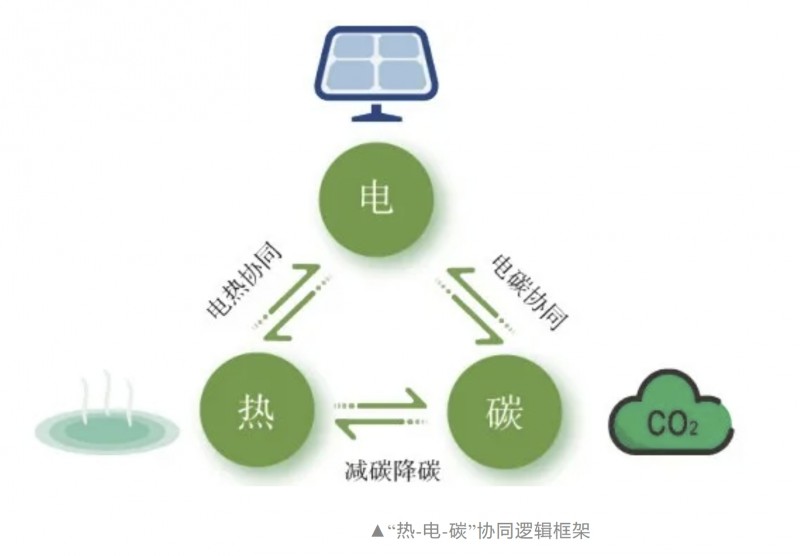

“热-电-碳”协同

新型智慧供热将热能量市场与电能量市场和碳排放市场三个市场进行有机整合,以实现降本增效、节能减排安全供给为目标通过电转气设备将富余电力转化为氢气或者甲烷,提转气设备反应过程中产生的热量通过热力管网进行使用升收益的同时保障了热能供给。将电和销售,结合碳交易市场背景,利用电转气设备运行时的碳排放市场交易机制增加碳排放市场收入的同时降低碳排放量。

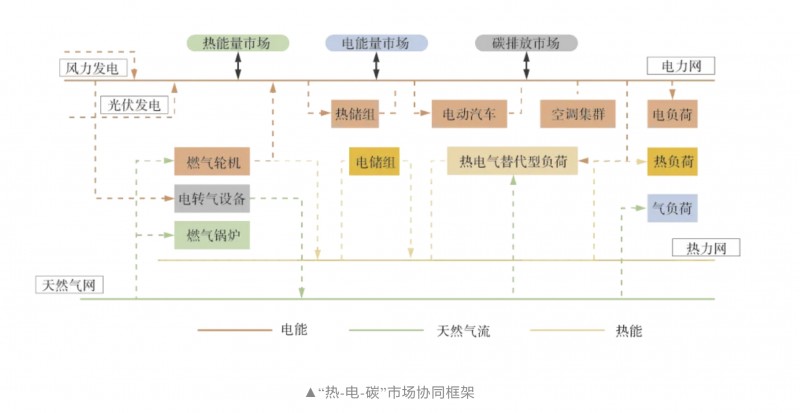

“热-电-碳”市场协同框架

新型智慧供热在多市场协同优化的过程中应用的燃气轮机、电转气设备、燃气锅炉、电热储能装置等设备,提升了多类型资源调度的灵活性,实现了热能量市场、电能量市场、碳排放市场的多市场协同优化,推动“热、电、碳”协同进一步发展。

'热-电-碳”协同未来将聚焦于技术创新、政策支持与市场机制完善等方面。通过智能化、数字化手段,优化能源结构,提升系统效率,同时实现碳排放的有效管理和控制。随着国际合作的加强和公众意识的提升,这一协同机制将为实现双碳目标提供支撑,推动经济社会向绿色低碳转型。

热力生产和供应是碳排放的重点领域,新型智慧供热涉及多品种、多品味能源形式,供热碳足迹评估和管理是一个复杂而重要的任务,涉及能源类型、能耗数据收集处理、碳核算标准规则等。供热行业数智化建设和碳足迹评价有助于推动重点产品碳足迹试点工作。